積極應對氣候變化是(shì)我國(guó)一(yī / yì /yí)貫的(de)國(guó)家戰略,而(ér)二氧化碳控排是(shì)其工作重點。自2020年習近平總書記提出(chū)碳達峰、碳中和(hé / huò)目标後,黨中央國(guó)務院迅速對碳達峰、碳中和(hé / huò)工作做了(le/liǎo)重要(yào / yāo)部署。未來(lái)數十年,從國(guó)家到(dào)地(dì / de)方,包括能源、工業、建築、交通在(zài)内的(de)全經濟領域,将通過切實努力落實這(zhè)一(yī / yì /yí)戰略。

汽車行業産業鏈長、輻射面廣,汽車産品既是(shì)生産資料也(yě)是(shì)消費資料,與全社會生産生活息息相關。汽車産業受到(dào)多個(gè)主管部門的(de)共同監管,包括發展改革部門、生态環境部門、交通運輸部門、工業與信息化部門等。汽車碳控排也(yě)需要(yào / yāo)各個(gè)部門的(de)共同努力,以(yǐ)在(zài)低碳政策上(shàng)形成合力。面對國(guó)家提出(chū)的(de)碳達峰、碳中和(hé / huò)新要(yào / yāo)求,僅從産品供給角度來(lái)說(shuō),汽車産業發展路徑的(de)選擇,将是(shì)影響交通領域碳控排進程以(yǐ)及人(rén)民美好生活出(chū)行品質的(de)重要(yào / yāo)因素之(zhī)一(yī / yì /yí)。

汽車碳排放界定模糊

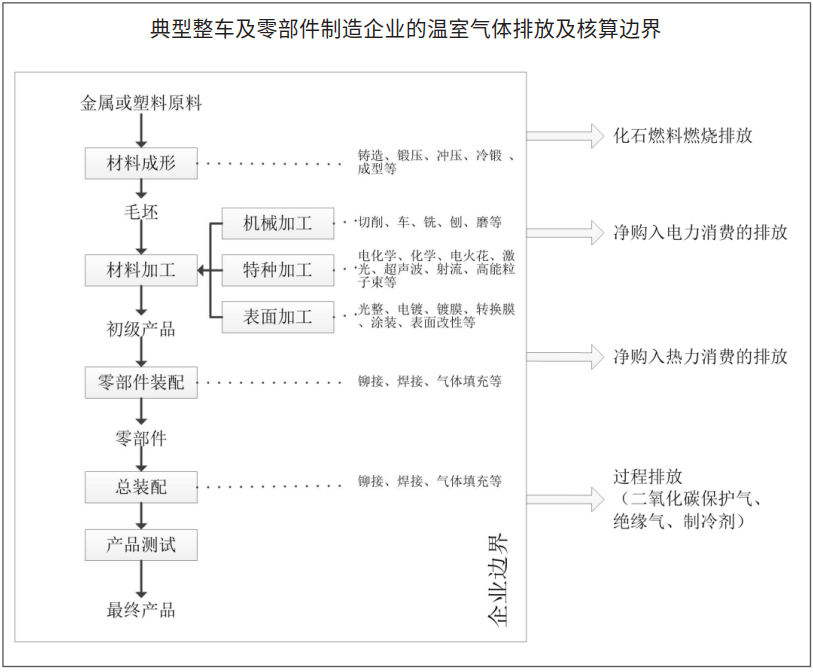

目前來(lái)看,國(guó)内外整車企業的(de)碳控排責任與義務還不(bù)是(shì)特别明确。歐洲部分整車企業認爲(wéi / wèi):企業除了(le/liǎo)實現自身生産制造階段的(de)低碳化、生産汽車産品的(de)低碳化,還需要(yào / yāo)要(yào / yāo)求全産業鏈同時(shí)采取碳控排措施,實現全鏈條的(de)低碳化。而(ér)當下,國(guó)内政産學研各界也(yě)沒有就(jiù)汽車碳排放核算邊界的(de)問題形成統一(yī / yì /yí)觀點。

爲(wéi / wèi)服務國(guó)家碳達峰碳中和(hé / huò)目标,汽車碳排放的(de)界定原則,應該與國(guó)家溫室氣體清單編制中主要(yào / yāo)排放領域劃分的(de)原則一(yī / yì /yí)緻,這(zhè)有助于(yú)将行業層面的(de)核算與國(guó)家層面的(de)核算進行有效銜接,也(yě)能更好地(dì / de)服務于(yú)主管部門行業碳管理的(de)需要(yào / yāo)。

同時(shí),結合國(guó)内節能減排、環境保護領域現行管理機制的(de)實際情況,汽車碳排放的(de)界定也(yě)要(yào / yāo)遵循“誰排放、誰負責”“抓住主要(yào / yāo)矛盾”的(de)原則。因此,汽車碳排放應重點覆蓋整車企業、物流企業、用車單位或家庭等責任主體,對應的(de)産業階段爲(wéi / wèi)整車生産制造階段、汽車運行使用階段。

在(zài)核算的(de)時(shí)間維度上(shàng),應核算當年碳排放。在(zài)核算的(de)排放類型上(shàng),整車生産制造階段碳排放可借鑒國(guó)内碳市場重點排放單位碳排放核算指南采取的(de)方法,計算時(shí)除了(le/liǎo)計算化石燃料燃燒造成的(de)直接排放,也(yě)考慮了(le/liǎo)用電間接排放;汽車運行使用階段可根據國(guó)家溫室氣體清單編制中交通運輸業碳排放核算方法,隻考慮化石燃料燃燒造成的(de)直接排放,不(bù)考慮燃油生産、電力使用間接排放。

綜上(shàng)所述,可以(yǐ)将當年汽車生産階段碳排放(以(yǐ)下簡稱爲(wéi / wèi)“生産碳排放”)和(hé / huò)當年全社會保有汽車使用階段碳排放(以(yǐ)下簡稱爲(wéi / wèi)“使用碳排放”)統稱爲(wéi / wèi)“汽車碳排放”。生産碳排放在(zài)工業制造業中進行核算管控,使用碳排放在(zài)交通運輸業中核算管控。

汽車碳排放現狀與趨勢

在(zài)國(guó)家層面來(lái)說(shuō),汽車碳排放是(shì)全國(guó)碳排放的(de)重要(yào / yāo)組成之(zhī)一(yī / yì /yí),據中汽中心估算,其約占全國(guó)碳排放的(de)7.5%,其中超過九成來(lái)自保有汽車使用階段所消耗的(de)汽柴油等化石燃料的(de)燃燒,該部分碳排放占整個(gè)交通領域碳排放總量的(de)80%左右。

“十三五”期間,我國(guó)汽車保有量從2016年的(de)1.94億輛增長至2020年的(de)2.81億輛,新車銷量分别從2016年的(de)2803萬輛下滑至2020年的(de)2531萬輛。

據中汽中心測算,2016~2020年,每年生産碳排放變化不(bù)大(dà),基本保持在(zài)0.6-0.7億噸/年。2016~2019年,使用碳排放逐年遞增,從7.5億噸/年增長至7.8億噸/年;2020年,受疫情等多種因素疊加影響,汽車使用強度有所降低,使用碳排放下滑至7.2億噸/年,同比降低約7.7%。中汽中心根據2018年數據測算,全社會汽車保有結構中商用車和(hé / huò)乘用車數量分别約占16.7%和(hé / huò)83.3%,對應的(de)使用碳排放分别約占56%和(hé / huò)44%,由此可見,商用車使用碳控排至關重要(yào / yāo)。

随着汽車産業的(de)複蘇和(hé / huò)汽車市場的(de)恢複,以(yǐ)及國(guó)家工業化、信息化、城鎮化的(de)穩步推進,預計未來(lái)相當長一(yī / yì /yí)段時(shí)期内,汽車出(chū)行需求仍比較旺盛,新車銷量有望加速反彈,汽車保有量仍将繼續增加,考慮到(dào)全社會汽車保有結構整體優化的(de)滞後性,汽車碳排放将繼續升高,拐點尚未到(dào)來(lái)。

汽車碳控排工作重點

汽車碳控排工作重點主要(yào / yāo)包含兩方面,即生産碳減排和(hé / huò)使用碳減排。

生産碳排放約占汽車碳排放的(de)10%,占整個(gè)工業領域碳排放總量的(de)1%左右。

生産碳排放與整車企業的(de)能耗情況、能源碳強度直接相關,能耗情況與制造工藝、産品産量等因素相關,能源碳強度與能源消費結構等因素相關。據中汽中心測算,“十三五”期間,生産碳排放基本保持在(zài)0.6-0.7億噸/年;其中,約90%的(de)生産碳排放來(lái)自電力使用間接排放。初步來(lái)看,如果不(bù)采取積極的(de)節能減排措施,未來(lái)生産碳排放将依舊保持在(zài)0.7億噸/年左右。因此,爲(wéi / wèi)實現生産碳排放的(de)逐步降低,整車企業在(zài)提升電氣化率的(de)同時(shí),應提高清潔電力使用比例,推廣回收利用技術,并進一(yī / yì /yí)步提高能效。

使用碳排放約占汽車碳排放的(de)90%,占整個(gè)交通領域碳排放總量的(de)80%左右。

在(zài)國(guó)家層面,交通運輸業是(shì)重要(yào / yāo)的(de)碳控排領域之(zhī)一(yī / yì /yí)。交通領域主流研究機構對交通碳達峰的(de)總體判斷是(shì),按照現有技術情況,交通碳排放可于(yú)2030年左右進入平台期,其中,民航碳排放仍處于(yú)增長期,水運碳排放、鐵路碳排放降低空間有限。因此,交通碳減排潛力主要(yào / yāo)來(lái)自于(yú)公路運輸領域,即本文所說(shuō)的(de)“使用碳排放”。

使用碳排放達峰進程,将直接影響交通領域碳達峰進程。使用碳排放與全社會汽車保有量、汽車保有結構、汽車能耗水平、汽車出(chū)行使用強度、車用能源碳強度等因素相關。延伸來(lái)說(shuō),使用碳排放還與交通運輸結構轉型進程、節能與新能源汽車銷量、老舊傳統燃油車淘汰情況、智慧出(chū)行滲透率等因素相關。其中,對于(yú)汽車産業來(lái)說(shuō),重點就(jiù)在(zài)提供汽車低碳産品。展開來(lái)說(shuō),就(jiù)是(shì)要(yào / yāo)進一(yī / yì /yí)步降低傳統燃油汽車能耗水平,提高新能源汽車新車産量占比;在(zài)新能源汽車成爲(wéi / wèi)主流之(zhī)前,也(yě)要(yào / yāo)大(dà)力推動混動化;要(yào / yāo)逐步強化對電動汽車電耗水平的(de)考核;要(yào / yāo)鼓勵汽車輕量化、小型化、共享化;此外,電動汽車要(yào / yāo)加強與電網的(de)合作,更多地(dì / de)吸納低谷電與綠電;在(zài)鼓勵整車企業大(dà)力供應節能與新能源汽車新車的(de)同時(shí),要(yào / yāo)引導汽車市場優先購買汽車低碳産品。據中汽中心測算,綜合考慮不(bù)同場景下的(de)新能源汽車發展速度及傳統能源車油耗下降水平,使用碳排放可在(zài)2030年左右實現達峰,峰值在(zài)8.9億噸/年左右。2030年後,随着新能源汽車普及速度的(de)加快,使用碳排放可進一(yī / yì /yí)步下降。

雙碳政策對汽車行業的(de)影響

随着工業、交通運輸業碳達峰行動方案的(de)制定出(chū)台,整車生産企業、車輛營運企業等市場主體都将受到(dào)不(bù)同程度的(de)影響。

其影響主要(yào / yāo)表現在(zài)三個(gè)方面。一(yī / yì /yí)是(shì)整車及零部件企業面臨綠色升級改造壓力。企業需要(yào / yāo)盡快提升電氣化率,減少化石燃料的(de)使用,提高使用清潔電力的(de)比重,推廣回收利用技術,提高能源利用效率,降低單位産品能耗水平。

二是(shì)汽車産品技術路徑面臨深度轉型壓力。在(zài)不(bù)影響消費者用車體驗、不(bù)明顯增加消費者購車成本的(de)前提下,企業需要(yào / yāo)生産能耗水平更低的(de)汽車産品,同時(shí)大(dà)力提升新能源汽車産量占比,不(bù)斷降低傳統燃油車生産比重。

三是(shì)商用車産品面臨使用場景減少的(de)壓力。随着老舊機動車的(de)持續淘汰,公轉鐵、公轉水政策的(de)加速推進,交通運輸結構優化力度将進一(yī / yì /yí)步提升,商用車客貨運輸市場将持續向短途運輸服務聚焦。

使用碳減排成效幾何,與節能與新能源汽車的(de)推廣情況直接相關,這(zhè)受到(dào)汽車制造成本、基礎設施配套、電網建設、運輸結構轉型等各類因素的(de)制約。

首先是(shì)因爲(wéi / wèi)節能與新能源汽車制造成本仍将高于(yú)傳統車。大(dà)量普通消費者在(zài)進行購車決策的(de)時(shí)候,除了(le/liǎo)受汽車産品功能、性能、外觀等因素的(de)影響,另外重要(yào / yāo)的(de)一(yī / yì /yí)點還受産品價格的(de)影響。汽車産品的(de)價格受制造成本的(de)影響較大(dà)。2025年前,節能與新能源汽車制造成本仍将高于(yú)傳統燃油車,需要(yào / yāo)更多政策彌補成本差,以(yǐ)推動汽車低碳發展。

其次是(shì)商用車使用階段碳控排難度較大(dà)。在(zài)實際應用中,商用車多以(yǐ)載客和(hé / huò)運貨等商業用途爲(wéi / wèi)主,車型大(dà)、負重高,電動化進程緩慢;尤其是(shì)重型貨車,由于(yú)大(dà)功率大(dà)扭矩技術的(de)不(bù)足,同時(shí)缺少政策的(de)支持,電動化進程最爲(wéi / wèi)緩慢。此外,商用車退出(chū)、淘汰成本高,尤其是(shì)客運行業經營困難,加上(shàng)鐵路運輸成本高、最後一(yī / yì /yí)公裏問題難以(yǐ)解決,水運時(shí)效性、便利性較差,因此僅通過行政命令方式推動公轉鐵、公轉水,效果不(bù)會太理想,使得交通運輸結構優化進程受阻,商用車碳減排面臨較大(dà)阻礙。

再是(shì)充電基礎設施使用不(bù)便。現階段,“有車無樁、有樁無車”的(de)現象仍然存在(zài)。由于(yú)涉及城市規劃、建設用地(dì / de)、建築物及配電網改造、居住地(dì / de)安裝條件、投資運營模式等方面,利益相關方較多,使用場景複雜,因此新能源汽車充電基礎設施建設運營推進難度大(dà)。新能源汽車充電難,既給現有使用者造成了(le/liǎo)不(bù)便,也(yě)阻礙了(le/liǎo)新能源車的(de)推廣和(hé / huò)應用。随着新能源汽車保有量的(de)不(bù)斷增長,充電基礎設施的(de)使用不(bù)便問題将不(bù)斷放大(dà)。

最後是(shì)電網存在(zài)過載的(de)風險。由于(yú)電網智能化、儲能系統發展的(de)滞後,随着煤電的(de)大(dà)規模被替代,風電、光電等清潔電力占比大(dà)幅度提升增加了(le/liǎo)電力供應的(de)波動性與間斷性。同時(shí),由于(yú)大(dà)量電動汽車的(de)接入,無序充放電也(yě)将對電網的(de)正常運行産生影響。應通過積極制定的(de)政策,引導新能源汽車有序充電,助力電網削峰填谷,并降低清潔電力的(de)不(bù)穩定性。

低碳化推進需要(yào / yāo)各方的(de)共同努力。一(yī / yì /yí)是(shì)高度重視汽車低碳發展戰略制定。碳達峰碳中和(hé / huò)國(guó)家戰略将在(zài)未來(lái)的(de)幾十年深刻地(dì / de)影響我國(guó)的(de)能源、産業、科技、金融等方方面面的(de)發展,給我國(guó)經濟社會全面綠色轉型指明了(le/liǎo)目标和(hé / huò)方向。汽車産業既是(shì)國(guó)家經濟的(de)重要(yào / yāo)組成部分,也(yě)是(shì)汽車使用碳控排的(de)重要(yào / yāo)載體,行業企業應提前謀劃、主動作爲(wéi / wèi),把握産業發展機遇,爲(wéi / wèi)國(guó)家目标的(de)實現作積極貢獻。

二是(shì)縱橫聯動,推動汽車産業實現低碳升級。“政用産學研”各方應形成合力,在(zài)各維度、各層面找到(dào)一(yī / yì /yí)緻的(de)目标,推動汽車低碳發展,助力國(guó)家碳達峰碳中和(hé / huò)目标提前實現的(de)同時(shí),實現産業轉型升級,爲(wéi / wèi)市場提供使用體驗優異、滿意度領先的(de)低碳汽車産品。主管部門應認真聽取不(bù)同市場主體的(de)不(bù)同聲音,合理出(chū)台支持性政策,統籌協調、科學推動汽車産業高質量發展。

三是(shì)系統變革,化解汽車低碳轉型壓力。汽車産業鏈長、關聯度高、涉及面廣,涉及能源供給、産業升級、經濟發展、民生福祉等方方面面。汽車産業低碳發展需能源、工業、交通等各領域協力,工業轉型的(de)深度推進,能源供給的(de)加速變革,交通運輸的(de)結構性優化,以(yǐ)及充電與電網基礎設施的(de)全方位升級,以(yǐ)上(shàng)全領域的(de)系統性變革将極大(dà)助力汽車低碳轉型。

四是(shì)舉措創新,實現低碳發展互惠共赢。在(zài)汽車低碳發展轉型的(de)過程中,由于(yú)産業鏈供應鏈參與主體的(de)聯動調整,生産企業、營運企業等參與方都需要(yào / yāo)經曆一(yī / yì /yí)系列的(de)利益重分配過程,不(bù)論是(shì)對于(yú)經濟發展還是(shì)社會穩定,都需要(yào / yāo)通過更多創新舉措來(lái)平衡各方的(de)訴求。在(zài)此過程中,行業機構應積極輸送智力,與主管部門、市場主體一(yī / yì /yí)道(dào),爲(wéi / wèi)汽車加速低碳轉型保駕護航。